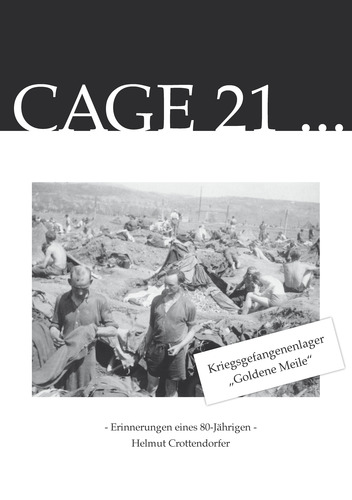

Helmut Crottendorfer (Nette): CAGE 21 - Kriegsgefangenenlager "Goldene Meile"

- Erinnerungen eines 80-Jährigen (zum II. Weltkrieg)

3. Auflage, Februar 2010, ISBN 978-3-00-030243-5, Broschüre 44 Seiten

© Autor: Helmut Kurt Nette, alias Helmut Crottendorfer

© Co-Autor: Uwe Werner Schierborn

bei uns zum Sonderpreis von 6,00 Euro zu bestellen, plus 1,45 Euro Versandkosten

Vorwort

Ich war gerade 18 und ich wurde nicht gefragt.

Pech oder Glück entschied der Zufall jeden Tag.

Damals, als der Krieg angesagt.

Ich hab‘s überlebt, doch viele, viel zu viele nicht.

Helmut Crottendorfer wurde 1926 in Leipzig geboren. Nach geleistetem Arbeitsdienst zog ihn die Wehrmacht ein. Im Feuer der Westfront, schrecklicher aber noch im Cage 21 des amerikanischen Rheinwiesen-Kriegsgefangenenlagers Sinzig, erlebte er die Grausamkeit des Krieges, die er in diesem Buch verarbeiten möchte. Und er hatte Glück im Unglück: Er entging dem Kriegsgericht.

Ein Buch für Schüler, Azubis, Wehrpflichtige, Rekruten, Kadetten und Berufssoldaten. Ein Antikriegsbuch, ein Buch zum Nachdenken in unserer nicht gewaltfreien Zeit.

ZIVILLEBEN ADE

Ende August 1943 meinte es die Sonne besonders gut mit uns. Sie schien fast den ganzen Tag. Die Schüler der dritten Klasse der DBL (Deutsche Buchhändlerlehranstalt) in Leipzig warteten auf das Klingelzeichen zum Wissenschaftsunterricht bei Dr. G. Die Hälfte unserer Klasse, Jahrgang 1926, hatte über Nacht den Einberufungsbefehl zum RAD (Reichsarbeitsdienst) erhalten. Nun wollten wir Betroffenen schnell nach Hause, um die paar Tage, die uns noch verblieben als Zivilisten zu erleben. Doch der Abschied von der DBL tat uns nicht weh. Unser Klassenlehrer Dr. K., 110%iger Nazi, trug das Goldene Parteiabzeichen der NSDAP (Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) und war Amtswalter (Mitglied eines Nebenorgans der NSDAP), im Volksmund genannt „Goldfasan“, weil die Uniform gelb aussah.

Seine Erlebnisse als junger Offizier im ersten Weltkrieg vor Verdun zitierte er gern im Literaturunterricht. „Vor dem Sturmangriff las ich meinen Kameraden noch aus Schillers Räuber vor (?)“ oder „Jeder Soldat trägt den Marschallstab im Tornister“. Er hatte wahrscheinlich den Marschallstab mit den „Birkenkreuzen“ (Soldatengräber) verwechselt.

Die Erste-Weltkriegs-Generation hätte uns besser aufklären müssen. Keiner von den überlebenden Soldaten, auch mein Vater, erzählte uns von den Grausamkeiten des Krieges, die erkennbar wurden auf den Hauptverbandsplätzen hinter der Front. Sanitätsgefreite entschieden dort über Leben und Tod.

Verwundete mit abgerissenen Gliedern, durchschossenen Körpern, Hilfe rufend nach ihrer Mutter, wurden verschwiegen. Man erzählte nur die angeblichen eigenen „Heldentaten“, wie die Ulanen in Ostpreußen die Russen mit Lanze und Säbel in die Masurischen Sümpfe getrieben haben oder als MG (Maschinengewehr)-Scharfschütze in Tankschlachten (Tank = Panzer) an der Westfront versuchten durch die Sehschlitze der Tanks zu treffen. Motto: Mir selbst kann ja nichts passieren!

In den nächsten Tagen musste ich als künftiger RAD-Soldat einrücken. Stellplatz war: Hauptbahnhof Ostseite. Unsere künftigen Ausbilder erwarteten uns mit Standortschildern, mit Angabe der betreffenden Arbeitsdienstlager. Wir wurden nach Ostpreußen zur Ableistung des

RAD (Reichsarbeitsdienst) geschickt.

Nach einiger Wartezeit wurden wir in Viehwaggons verladen, immerhin waren dort einige Bänke vorhanden. „Wie Schlachtvieh“ hörte ich jemanden sagen. Er sollte Recht behalten, wir waren ja das künftige „Schlachtvieh“ im Krieg.

Die ca. dreitägige Bahnfahrt brachte einige Probleme mit sich, nämlich die Verrichtung der Notdurft. „Klein“ aus dem fahrenden Zug, „Groß“ bei Haltepunkten oder bei kurzen Aufenthalten in Ortschaften, dabei wurden auf der Bahnhofstoilette die Toilettentüren ausgehangen, damit alles schneller ging.

STÄDTER UND BAUERNSÖHNE

Bei unserer Ankunft empfing uns die schwermütige und träge Landschaft Ostpreußens. Bis zum Horizont nur Felder, Wiesen und große Wälder, kein Haus war zu sehen. Eine große Ruhe lag in der Natur. Für uns Stadtmenschen war dies ungewohnt, aber eindrucksvoll. Unser Lager, eingebettet zwischen drei hohen Dämmen, war von außen kaum erkennbar. Die Wohnbaracken lagen mittendrin. A., ein kleines Katendorf mit Strohdächern und Ziehbrunnen zur Wasserversorgung, lag von der nächsten größeren Ortschaft ca. zehn Kilometer entfernt. Hier war buchstäblich der Hund verreckt!

Einheimische Kameraden belegten alle Wohnbaracken und suchten sich natürlich die besten Betten aus. Wir, ca. 30 Sachsen, mussten mit dem Rest vorlieb nehmen. Bei der Einkleidung bekam ich zwei in der Größe verschiedene Stiefel, die mir nicht umgetauscht wurden. Ich hatte den Eindruck, uns Sachsen konnte man nicht leiden. In den Stuben führten Streitereien zu Auseinandersetzungen, die mit Boxhandschuhen in der Mittagspause ausgetragen wurden.

Dabei waren wir Städter gegen die starken Bauernsöhne im Nachteil. Für den nächsten Boxkampf konnte auch ein Vertreter gestellt werden, und den hatten wir Sachsen im vierten Zug. Unser Kamerad hatte schon aktiv in der HJ (Hitlerjugend) geboxt. Es gab einen kurzen Kampf, der für den Ostpreußen sehr schmerzhaft war. David bezwang Goliath durch Leberhaken! Die Boxkämpfe wurden danach eingestellt.

Die Ausbildung war bis zur Vereidigung rein militärisch. Exerzieren mit dem Spaten (Exerzieren = militärische Übungen machen). Schießübungen mit dem KK (Kleinkaliber)-Gewehr. Außerhalb der Baracken mussten wir uns im Laufschritt bewegen, selbst zur Latrine (Toilette), zum Essen und zur Freiwaschanlage. Einmal am Wochenende ging es zum Duschen. Es war eine ziemlich alte Anlage mit Holzfeuerung. Eine Brause für ca. fünf Mann in fünf Minuten.

Beim kleinsten Ordnungsvergehen mussten die Betreffenden in der Mittagsruhe mit dem eigenen Strohsack vom Bett auf dem Appellplatz im Laufschritt diverse Runden drehen. Die Verpflegung war im sogenannten Land, wo angeblich Milch und Honig fließen, miserabel. Ca. 400 bis 500 Gramm Brot täglich. Meistens gab es Eintopf.

Ein Siebzehnjähriger hat immer Hunger. Unsere Vorgesetzten bestimmten auch den Ablauf des Essens. Nach ca. 15 bis 20 Minuten standen sie auf, automatisch war für uns die Essenszeit zu Ende. An einen Nachschlag war daher nicht zu denken. Sie gingen wahrscheinlich in ihr „Privatcasino“ (?). Viele Bauernsöhne bekamen von ihren Eltern Lebensmittelpakete, die sie aber heimlich allein verzehrten (Speck, Schinken, Wurst usw.). Auf unserer Stube wurde nicht geteilt!

Nach der Vereidigung begann der Arbeitseinsatz im Wald. Zur Festigung des Grabensystems mussten Faschinen aus Sträuchergeflecht gebunden werden.

Dachte man vielleicht schon an einen eventuellen Rückzug der Wehrmacht im Osten? So nach und nach vergingen auch die letzten Tage im Lager und Ende Oktober 1943 war die Zeit im RAD vorbei. In Personenwagen dritter Klasse ging es in Richtung Heimat, denn wir waren schon etwas Besonderes „Arbeitssoldaten des Führers“. Zuhause lauerte schon die nächste Überraschung: „Einberufung zur Wehrmacht“.

GROSSSTADTBOMBARDEMENT UND KRANKENREVIER

Mein Einberufungsbefehl lautete: Einrücken am 27.11.1943 in die „Ausbildungsstammbatterie Artillerie Ersatzabteilung 14“ in Naumburg/Saale. Exerzieren und Waffenkunde bestimmten den Alltag und wurden mit Scharfschießen und Geländeübungen ergänzt.

Es war ein sturer Dienstbetrieb. In der Nacht zum 4.12.1943 früh wurden wir durch ungewöhnlich lautes Getöse und Krach, wie bei einem Feuerwerk, munter gemacht. Blutroter Himmel in Richtung Leipzig ließ uns Schreckliches erahnen: Alliierter Bombenangriff (Alliierte = hier im wesentlichen Bündnispartner USA und Großbritannien, des Weiteren auch Frankreich) auf die Stadt. Bomben zerstörten die ganze Innenstadt bis zum Stadtteil Reudnitz.

Gott sei Dank waren verschiedene Vorstädte von Leipzig verschont geblieben, so auch Leipzig Anger-Crottendorf, wo meine Eltern wohnten. In der späten Nacht warfen die Alliierten Flugblätter über Naumburg ab, die wir jungen Rekruten einsammeln mussten. Inhalt: Aufruhr zur Beendigung des sinnlosen Krieges mit Angaben künftiger Produktionszahlen im amerikanischen Flugzeugbau.

Sie wollten in den Jahren 1943–1944 fünfmal mehr Flugzeuge als Deutschland produzieren. Um ihre Flotte schnellstens einsatzfähig zu machen, erfolgte eine spezialisierte Ausbildung der Besatzungen: Flugzeugführer lernten nur Starten und Landen. Navigatoren, Funker und Bombenschützen wurden nur auf ihren Gebieten ausgebildet. Das alles im Schnelldurchgang, was ihnen auch gelang. Die Geschichte hatte die Richtigkeit dieser Ausbildung bewiesen.

Kurz vor Weihnachten 1943 wurden wir neu eingekleidet. Wir sollten nach Polen zur Ausbildung versetzt werden, aber weiß der Teufel, plötzlich hatte ich sehr hohes Fieber, über 39 °C, und ich musste schnellstens ins Krankenrevier. Diagnose: Grippe.

Glück im Unglück: Ich wurde von meinen Kameraden getrennt, die schon nach vierwöchiger Ausbildung als Infanteristen (Motorisierte Bodentruppen) in Russland eingesetzt wurden. Nur wenige Verwundete kamen, wie es sich später herausstellte, zurück. Die Krankheit rettete mir wahrscheinlich mein Leben.

Kameraden, die zur gleichen Zeit mit mir im Krankenrevier lagen, wurden nach Gesundung in das Mansarden-Stübchen eingewiesen.

Wir waren ein toller Haufen.

Eine kleine Treppe und eine abschließbare Eisentür trennte uns von der übrigen militärischen Welt ab. Wenn die Unteroffiziere zum Dienst pfiffen, galt das nur für drei Stockwerke und nicht für uns. Da der Kasernendienst auf uns Rekruten wie ein Durchgangslager wirkte, immer neue Vorgesetzte kamen, keiner den anderen kannte, beschlossen wir, vom Dienst fernzubleiben. Es hat keiner der Vorgesetzten bemerkt.

Anfang Januar 1944 kam der Marschbefehl für alle Insassen unserer Stube nach Chemnitz. Wir wurden zur „Artillerie-Ersatz- und Ausbildungsabteilung 50“ versetzt. Natürlich unterbrach ich die Fahrt in Leipzig, um die Eltern zu besuchen. Früh ging es dann weiter.

Die Ruinenstadt Leipzig löste in mir damals spontan einen unbändigen Hass auf die alliierten Flieger aus, die Zivilisten (Männer, Frauen und Kinder) bestialisch ermordeten. Es waren doch nicht alle Nazis!

Die Kasernen unserer neuen Abteilung in Chemnitz lagen außerhalb der Stadt. Auch hier begrüßte uns der militärische Alltag, abgelöst durch Wachdienst und Schneeschippen im Hauptbahnhof Chemnitz. Der Winter 1943/44 war sehr schneereich und kalt.

SCHWEIN MIT KRÄUTERN

Als uns die Kunde zur Versetzung nach Dänemark erreichte, waren 30 Mann plötzlich sehr froh. Nun ging es an die „Butter- und Speckfront“, wie es im Soldatenjargon hieß.

Unsere neue Einheit hieß: „Ersatz/Reserveabteilung (Mot) 200 Flensburg“. Kaum in Dänemark zwischen Esbjerg und Nymindegab angekommen, wurden wir von zwei Unteroffizieren, unseren künftigen Ausbildern, in Empfang genommen. Der Zug hatte noch nicht richtig gehalten, da brüllten sie schon los: „Antreten in Marschkolonne. Ein Lied: Es ist so schön, Soldat zu sein. Aus, aus ...“, riefen sie, „das soll Gesang sein? Hinlegen, der ganze Sauhaufen! Was, ihr wollt nicht? Ihr Kümmeltürken und Scheißhammel! Für jeden von Euch haben wir drei Drillichanzüge (Uniform zum Exerzieren) reserviert!“.

Solche Kommandos kannten wir in der Heimat nicht, man war dort auf Schonung der Kleidung und Ausrüstung bedacht. So nach und nach legten wir uns in Zeitlupe auf den Erdboden. „Auf – Marsch – Marsch!“ klang es schon wieder, „Tiefflieger von hinten, von vorn ...“ usw. Es waren ja keine in Sicht. So küssten wir schon bei unserer Ankunft in Dänemark, bis zu unserer Unterkunft, eine ehemalige Dorfschule, die Erde.

Dabei hatten wir ja unterwegs ganz gut gesungen. Wir sangen Lieder, die bereits im Ersten Weltkrieg von deutschen Soldaten gesungen wurden, wie z. B.: „Westerwald“, „Ein Heller und ein Batzen“, „Caracho – caracho – ein Whisky“, „Schlesierlied“ usw.

Für viele Landser waren das ihre letzten Lieder. Interessanterweise hat ein Sänger in der Bundesrepublik (H.) nach 1945 damit viele Millionen DM verdient.

Unsere Batterie, 15 Zentimeter-Geschütze, lag ca. 15 Kilometer von der Küste Jütlands entfernt.

Abb. 1: Ausbildung Unterkunft, Dänemark Jütland, 1944

Die Aufgabe bestand darin, eine eventuelle Invasion der Briten abzuwehren und zugleich Rekruten auszubilden, als Richtkanoniere, Kanoniere, Fernsprecher, Kraftfahrer usw.

Als Sold bekamen wir 25 Öre pro Monat, die wir vorwiegend in Leckereien umsetzten. In Dänemark waren die Fleischwaren rationiert. Für die Infanterie-Ausbildung war Wachtmeister L. verantwortlich. Er drillte uns, wo es nur ging. Früh beim Heraustreten lagen wir schon im Dreck (Sand). Viele von unseren Ausbildern hatten nur den so genannten „Gefrierfleischorden“ an der Brust. Eine Auszeichnung für die verlorene Winterschlacht 1941 vor Moskau. Wenn unsere Ausbilder zur monatlichen Kriegsverwendungsfähigkeits-Untersuchung (KVU) antraten, waren sie ziemlich kleinlaut. Aber wenn sie nicht KV geschrieben wurden, schikanierten sie uns weiter.

Abb. 2: Ausbildung Stammbesatzung, Dänemark Jütland, 1944

Wir Rekruten wehrten uns mit anderen Mitteln. Beim Exerzieren wurde der Laufschritt immer langsamer, es gab hier ja keine Zeitvorgabe. Beim Scharfschießen unter der Gasmaske mit Drill bis zum Schießplatz, waren die „Fahrkarten“ (Null Treffer) schon vorprogrammiert. Unser „lieber Wachtmeister“ L. bekam für das miese Schießergebnis eine mächtige Zigarre (Tadel) vor der gesamten Mannschaft vom Batteriechef (Oberleutnant).

Eines Abends hörten wir aus dem Nachbarzimmer fremdartige Laute, es waren Elsässer, die für den Endsieg gebraucht wurden. Auf einmal waren die ursprünglichen Franzosen Deutsche geworden. Nun waren wir international, es wurde Französisch, Elsässisch und Deutsch

gesprochen.

Die Neuen machten keinen Hehl daraus, dass sie bei einer Invasion der Briten keinen Schuss abgeben würden.

Wir erfuhren auch von ihnen, wie es um die Wehrmacht im Osten stand! Der Krieg schien schon damals verloren.

Die Ausbildung ging weiter mit einigen Unterbrechungen, wie Streifen- und Wachdienst usw. Mein netter Kamerad Karl M. meldete sich und mich zur Fahrschule an. Wir hatten beide keinen Führerschein. So waren wir wenigstens für einen Monat dem Drill entronnen.

Die Ausbildung erfolgte vorwiegend mit einem Holzgas-LKW F8. Nach ca. 30 Kilometern musste Holz nachgefeuert werden. Das war meine schönste Militärzeit in Dänemark. Früh machten wir uns auf den Weg und abends kamen wir auf unserem Stützpunkt an. Keine Appelle, die jeden Tag gegen 17.00 Uhr stattfanden. Wer dort auffiel, musste meist gegen Abend zum „Sandkuhlenrennen“ antreten. Das war eine große Schweinerei. In einer ehemaligen Sandgrube mit viel Dünensand wurden die Betreffenden mit „Auf“ und „Nieder“ gedrillt, und der Höhepunkt war „Purzelbäume“ den Hang hinunter. Der ganze Körper war danach mit Sand bedeckt. Es half nur eine gründliche Reinigung im Löschwasserfass. Kanonier K. meldete das bei der nächsten Untersuchung beim Stabsarzt und sofort wurde dieser Drill eingestellt. Unsere Ausbilder waren darüber ganz schön erzürnt.

Auch diese Ausbildung ging einmal zu Ende und wir bekamen vom 26.7. bis 11.8.1944 Einsatzurlaub. Auf Vorschlag von Kanonier M. kauften wir, vier Kameraden, ein kleines Schwein, welches gut mit Kräuterblättern verpackt, mit nach Hause genommen wurde.

Abb. 3: Ausbildung, v. l. n. r.: Arthur K, Karl M, W, Friedrich T, Erwin B, Helmut Crottendorfer

Die Freude über das Wiedersehen mit den Eltern zuhause war riesengroß. Nach dem Urlaub mussten wir uns als Rekruten in der 11. Infanterie- Division nach Graudenz (Grudziaz)/Polen einfinden, eine Division, die bei Mogilev/Ukraine schwere Verluste in einer Kesselschlacht erlitten hatte und durch uns aufgefüllt werden sollte. Leider wurde ich dadurch von meinen Kameraden getrennt. Hoffentlich haben alle den Krieg überstanden. Wir wurden einzeln auf die Einheiten

aufgeteilt. Ich kam zum 8./ Artillerie-Regiment 12.

JETZT WIRD‘S ERNST

Nach kurzer Gefechtsausbildung in Graudenz (Grudziaz) ging es dann an die Front. Diese Ausbildung war das reinste Chaos. Im Ernstfall hätten uns die russischen Panzer schon überrollt, ehe wir Stellung (Feuerbereitschaft) bezogen hätten. Das große Rätselraten ging weiter – an welche Front kommen wir? An die Ost- oder Westfront?

Die erfahrenen alten Frontkämpfer wollten nie wieder nach Russland zurück. Sie wussten aber nicht, dass die Alliierten auf allen Gebieten des Krieges überlegen waren. Lufthoheit, Panzer und Artilleristik. Alle Straßen, Einmündungen und Kreuzungen lagen fast dauernd unter amerikanischem Beschuss. Von unserer Luftwaffe war nichts zu sehen. Eigene Feuergefechte wurden nur unter großer Sorgfalt der Tarnung durchgeführt.

Die alliierten Tiefflieger „Jabos“ (Jagdbomber) waren immer präsent. Wir kamen in den Bereitstellungsraum Köln-Aachen.

Im Bereitstellungsraum durften wir einfachen Soldaten nicht in Häusern schlafen, sondern mussten bei den Geschützen übernachten, was bei den Landsern für großen Ärger sorgte. Es kam noch dazu, dass unsere Vorgesetzten sich jeden Abend mit der Bevölkerung vergnügten. Unser Batteriewachtmeister ließ sich jeden Morgen die Stiefel auf Hochglanz polieren. Als ich an der Reihe war, sagte ich zu meinen Kameraden: „Am liebsten möchte ich diese in den nächsten Bombenkrater werfen!“ „Du traust es Dir nicht!“, war die Antwort. Gesagt und getan. Was auf mich zukam, konnte ich bereits ahnen. Das Donnerwetter war weit zu hören.

„Sie junger Spund, ich werde dafür sorgen, dass Ihnen bald die Kugeln um den Kopf herum pfeifen. Bei nächster Gelegenheit werden Sie zur Infanterie, vorgeschobener Beobachter, versetzt.“

Ich nahm es gelassen hin. Wer weiß, für was das gut ist. Nun ging es an die Front. Von weitem hörte man das Donnergrollen der Geschütze und sah die Mündungsfeuer. Ein eigenartiges Gefühl, mit Angst verbunden, wollte nicht weichen. Nachdem die ersten Einschläge der amerikanischen Fernbatterien detonierten, wurde es ernst. Die Schlacht um Aachen begann auch für uns. Unsere Batterie wurde rund um Aachen eingesetzt, in Eschweiler, Stolberg, Düren und teilweise im nördlichen Westwall.

Wir mussten oft die Stellung wechseln, da uns die modernen amerikanischen Batterien stets aufklärten. Südlich von unserer Stellung im Hürtgenwald wurde erbittert gekämpft.

Die armen jungen amerikanischen Soldaten mussten gegen gut ausgerüstete Waldbunker infanteristisch angreifen. Tausende junge Menschen, auf beiden Seiten, verloren so sinnlos ihr Leben. Nach einiger Zeit als Kanonier versetzte man mich zur Nachrichtenstaffel. Dort wurde ich im Kurzlehrgang als Fernsprecher-Störungssucher ausgebildet. Da die Stützpunkte meist in Wohnhauskellern untergebracht waren, fühlten wir uns einigermaßen sicher. Nach kurzer Ausbildung begann die Störungssuche der Fernsprechleitungen. Es gab eine beträchtliche Anzahl der Schäden, die behoben werden mussten. Wir arbeiteten immer zu zweit und waren ständig auf Achse.

Als wir eines Tages in einen Feuerüberfall gerieten, suchten wir Schutz im Keller einer scheinbar leeren Villa. Wir fanden eine wohnliche Atmosphäre vor und machten uns den Spaß, Zivilkleidung, die wir dort fanden, anzuziehen. Als wir Schritte auf der Treppe hörten, war der Spaß vorbei.

Glücklicherweise konnten wir unsere Situation erklären. Was wäre geschehen, wenn eine Wehrmachtsstreife uns in Zivil entdeckt hätte? Deserteure = Todesstrafe.

Wir hätten uns, da wir keine Waffen trugen, nicht einmal verteidigen können und waren alles in allem glimpflich davongekommen.

Bei gefährlichen Sondereinsätzen war ich ein gefragter Mann. Die „Stiefelaktion“ ließ grüßen. Sei es, Zuckersäcke aus einer stillgelegten Fabrik im Niemandsland holen, eine Kuhherde vor der Hauptkampflinie zurückzuführen oder zur Sicherung eines Stabes bei einem Stoßtrupp mitzuwirken.

Der Alltag des Krieges ging weiter. Seine Begleiter waren täglich viele Tote und Verwundete, auch unsere Einheit wurde davon betroffen. Eines Tages musste ich mich in der Beobachtungsstelle (Westwall-Bunker) melden. Dort wurde mir vom Batteriechef, einem Oberleutnant, mitgeteilt, dass ich ab sofort einen verwundeten Kameraden als vorgeschobenen Beobachter ersetzen müsste. Ein junger Fähnrich, der seine Frontbewährung absolvierte, nahm mich in Empfang. Der Nachrichtenbunker lag in einem kleinen Wäldchen. Unsere Infanterie befand sich ca. zwei Kilometer entfernt in einer unmittelbar an der Front liegenden Ortschaft. Untergebracht waren sie in den Kellern der Bauernhäuser. Das Niemandsland betrug dort ca. 20 bis 30 Meter. Beide Seiten belauerten sich ständig. Unangenehm diese Nähe zum Gegner. Unser Bunker, ausgerüstet mit Sprechfunkgerät, der gleichzeitig auch als Notunterkunft für Verwundete diente, musste daher

auch nachts bewacht werden.

In vorgerückter Stunde, ich hatte gerade Wache, hörte ich klappernde Geräusche im Graben. Mir gingen die Haare hoch. Auf Anruf „Parole!“ kam die Antwort: „Wir sind Deutsche!“. Unsere Infanteristen hatten nachts ihre Dorfstellung aufgegeben und bezogen ihre neue Stellung am Waldesrand. Dort war teilweise der Graben nur 1,60 Meter tief!

Am nächsten Morgen unternahmen die Amis einen Spähtrupp mit ca. 30 Mann und zwei Panzerspähwagen. Sofort wurde ein Feuerbefehl von uns an die Batterie weitergeleitet. Ich saß am Sprechfunkgerät und gab die Koordinaten an die Rechenstelle weiter. Der amerikanische Spähtrupp wurde durch unseren Artilleriebeschuss und dem Feuer unserer Infanterie zurückgeschlagen.

Nach einer unheimlichen Stille begann ein Trommelfeuer auf unsere Stellung. Kein Baum und Strauch blieb verschont. Nichts als abrasierte und umgestürzte Bäume. Die Schützengräben waren nicht mehr nutzbar. Auf einmal gab es einem fürchterlichen Knall, ich wurde im Bunker wie von einer unsichtbaren Hand zu Boden gerissen, das Funkgerät stürzte um und im Bunker brannte es. Meine Mütze und mein Kopf hatten Feuer gefangen. Man steckte meinen Kopf in einen Eimer Wasser, um Schlimmeres zu verhindern. Es musste eine der letzten Granaten gewesen sein, die neben dem Bunkerfenster detoniert war.

Am Abend kam der Rückzugsbefehl. Ich musste ein Tornister-Funkgerät und eine Panzerfaust (Handfeuerwaffe zur Panzernahbekämpfung) tragen. Mein Kamerad hatte genug mit den Kabelrollen zu schleppen. Unser „Fähnrich“ trug nur seine Offizierspistole. In meiner Einheit angekommen bekam ich aufgrund meiner leichten Verwundung Schonfrist. Man teilte mich zur Reserve ein, zumal wir Verstärkung von aufgelösten Einheiten der Marine und Luftwaffe bekamen. Aber in der nächsten Woche wurde ich wieder als Kanonier eingesetzt. An der Front begann der langsame Rückzug. Aachen war in amerikanischer Hand.

Von einem tragischen Ereignis möchte ich noch berichten. Unsere Nachrichtenstaffel war auf einem Bauernhof untergebracht. Zwei Störungssucher, welche gerade die sichere Unterkunft verlassen hatten, wurden durch die in ihrer Nähe detonierten Granate schwer verletzt.

Den einen Kameraden hatten die Splitter den ganzen Rücken aufgerissen und bis zu seinem qualvollen Tod rief er immer nach seiner Mutter. Außer Wut und Hass auf den Krieg hinterließ dieser Anblick seelische Schäden bei allen Kameraden.

ROHRKREPIERER UND TAUBE HÜFTE

In Eschweiler ging unsere Batterie in eine durch hohe Bäume gut getarnte Gartenanlage in Stellung. Einige Tage später sahen wir, wie sich zusätzlich eine deutsche Kanonenbatterie ca. 300 Meter hinter unserer Stellung einschanzte. Sofort begann ein Feuerüberfall auf die amerikanischen Stellungen.

Danach zog sich diese Batterie schnellstens zurück und wir bekamen die amerikanischen „Gegengrüße“ in unserer Stellung zu spüren. Es gab bei uns Tote und Verwundete. Zum Beispiel Karl T., ein mecklenburgisches Unikum, der den Russlandfeldzug bisher gut überlebte und jetzt den Tod fand. „Alarm, Alarm!“. Großangriff der Amerikaner: Unsere ganze Artillerieabteilung war in das Gefecht verwickelt und wir schossen aus allen Rohren. Wir vergaßen einmal in der Hektik die Granate zu laden. Die im Rohr befindlichen Restbestände der Kartusche (Treibladung) lösten einen Rohrkrepierer aus. Wie von einer unsichtbaren Hand wurden wir, die aus drei Mann bestehende Geschützbedienung, zu Boden gerissen. Das Geschützrohr hatte sich zum Teil in einen Stumpf verwandelt. Der Rest lag 20 Meter entfernt. Was nun? Ein leises Brummen in der Luft rettet uns vor einer Bestrafung.

Die amerikanische Luftwaffe griff uns höchstwahrscheinlich mit zweimotorigen Bombern an. Wir suchten schnell das Weite in einem Keller im nächsten Haus, der sich aber als Mausefalle entpuppte. Der Keller war nur ca. 1,80 Meter hoch. Beim Angriff schwankte das ganze Haus, die halbe Decke und Staub fielen uns auf den Kopf. Wir sahen nichts mehr und dachten, das ist das Ende. Wir hatten aber Glück gehabt. Viele Häuser waren zerstört und ein großer Bombenkrater von ca. 50 Metern Durchmesser klaffte auf der Straße.

Unsere Stellung sah nach dem Bombenangriff wüst aus. Ein Nachbargeschütz war ca. 20 Meter durch die Luft geschleudert worden und steckte dort senkrecht mit den Holmen in der Erde.

Am Abend kam der Befehl: Rohr abmontieren und verladen. Der amerikanische Bombenangriff rettete uns wahrscheinlich vor einem Kriegsgericht, weil wir die nötigen Maßnahmen am Geschütz nicht durchgeführt hatten. Beim Verladen sah ich plötzlich in nächster Nähe einen Feuerschein, verspürte einen großen Schmerz in der linken Hüfte und hatte ein taubes Gefühl im linken Bein. Eine Granate war unmittelbar in unserer Nähe eingeschlagen. Ich schrie um Hilfe. Unser Sanitäter, der gerade zwei Kreuze für gefallene Kameraden auf dem Friedhof aufgestellt hatte, schleppte mich in unseren Befehlsbunker. Ich hatte große Angst. Gott sei Dank, das Bein war noch am Körper. Am Abend des gleichen Tages wurde unsere Division durch eine Fallschirmjägereinheit abgelöst. Man packte mich auf einen Leiterwagen und die ganze Batterie ging auf Fahrt in Richtung Süden. Es war Mitte Dezember 1944. Wir bezogen in einem kleinen Eifeldorf Quartier. Auf eigenen Wunsch wollte ich nicht in ein Lazarett, da meine Wunde nicht mehr schmerzte, sondern nur eiterte. Ein ehemaliger Stabsarzt der Luftwaffe, jetzt Angehöriger der LSSAH (Leibstandarte-SS Adolf Hitler), wies mich mit zwei verwundeten SS-Offizieren in ein Lazarett ein. Die SS-Division lag ja in Bereitschaft für den Angriff nach Belgien (Ardennen-Offensive). Um Benzin zu sparen stellte der PKW-Fahrer bei Talfahrten den Motor ab und scherte sich kaum um Tieffliegerangriffe, die uns galten. Neben den Straßen lagen viele defekte V1-Flügelraketen (Marschflugkörper).

Im Bonner Hilfslazarett erlebte ich nochmals auf andere Weise das Grauen des Krieges. Viele Verwundete hatten große Schmerzen und die Versorgung mit Morphium-Tabletten reichte bei weitem nicht aus.

Ich kam mir mit meinem „Heimatschuss“ ganz erbärmlich vor. Ab 15.12.1944 verlegte man mich in das Lazarett Linz am Rhein. Es wurde nur ein kurzer Aufenthalt.

Bei der Untersuchung wurde ein Granatsplittersteckschuss, linke Hüfte, festgestellt.

Während des Lazarettaufenthaltes konnten wir zum ersten Mal einen Luftkampf zwischen 10 amerikanischen und zwei deutschen Jägern (Messerschmitt Me 162) beobachten. Die Schnelligkeit (800 km/h) und Überlegenheit unserer Jäger war so groß, so dass die Amis bald das Weite suchten.

Am 21.12.1944 erfolgte die Verlegung in das Reservelazarett Mühlhausen/Thüringen. Bei der Ankunft wurden wir schnell in Straßenbahnwagen mit Milchglasscheiben verladen. Die Bevölkerung sollte verschont werden von unserem Anblick. Das Lazarett lag in einem Villenvorort von Mühlhausen. In einem großen Saal mit ca. 20 Betten waren wir Verwundeten untergebracht. Der Alltag begann mit der Visite, nachmittags war des Öfteren Freizeit angesagt. Da meine Verwundung nicht schwer war, musste ich nach einer Woche mit anderen Kameraden in einer nahe gelegenen Rüstungsfabrik arbeiten, vier Stunden täglich. Ich stanzte kleine Stifte in die Sicherungsflügel von Flak-Granaten (Fliegerabwehr) ein.

Die in der Fabrik beschäftigten Fremdarbeiterinnen aus Belgien belächelten uns. Sie dachten vielleicht: „Der Krieg muss bald zu Ende sein, wenn die eigenen Soldaten ihre Mordwerkzeuge produzieren müssen“.

Nach einiger Zeit war meine Wunde so ziemlich verheilt und eines Tages kam die Spitze des Splitters zum Vorschein, der gleich entfernt wurde.

Wegen eines Gerüchts über Urlaubssperre meldete ich rechtzeitig meinen Genesungsurlaub an, den ich dann vom 25.1. bis 4.2.1945 nahm. Ich freute mich, dass Eltern und Schwester noch gesund waren. Unsere Vorstadt Leipzig Anger-Crottendorf wirkte wie ausgestorben. Alle Straßen waren leer. Der Urlaub wurde durch viele Fliegeralarme getrübt. Ein Bewohner unseres Hauses fragte mich, wo doch unsere Luftwaffe sei. Ich antwortete: Wahrscheinlich über England verschlissen und der Rest wurde im Osten verheizt.

Beim Passieren des Tores der Fabrik K. wurde ich öfters mit den Worten von russischen Fremdarbeiterinnen konfrontiert: „Hitler ist tot“. Sie meinten Deutschland ist tot und hatten damit Recht. Auch dieser Urlaub ging einmal zu Ende und ich musste zurück zur 12. Infanterie-Division.

AUF KEINEN FALL OSTFRONT

Im Hauptbahnhof von Leipzig wurde mein Marschbefehl geändert. Anstatt nach Schwerin sollte ich mich in Berlin, Soldatensammelstelle Ostbahnhof melden. Wahrscheinlich stand die russische Frühjahrsoffensive vor der Tür. Ich wollte aber nicht, wie auch viele andere Kameraden der ID 12 (12. Infanterie-Division), den Heldentod im Osten erleiden, dann lieber im Westen in amerikanische Gefangenschaft gehen. Im Soldatenwarteraum fand ich Gleichgesinnte der ID 12 und wir, ein Leutnant und 10 Mann beschlossen, auf eigene Faust, nach Schwerin zu fahren. Wir waren uns der gröbsten Befehlsverweigerung mit Standgerichtsfolge bewusst. Um nicht erwischt zu werden, umgingen wir die Kontrollposten durch rechtzeitiges Aus- und Einsteigen vor Städten und größeren Ortschaften.

Die Fahrt nach Schwerin dauerte ca. fünf Tage. Der Marsch durch Magdeburg schockierte uns. Die Alliierten hatten nach ihren Bombenangriffen die Stadt in eine Steinwüste verwandelt. Überall gab es viele Tote und Verwundete.

Eine Statistik nach dem Kriege sagte aus, dass ca. 500.000 Zivilisten durch diese Angriffe in Deutschland ums Leben gekommen sind.

Unsere Kaserne der Ersatzabteilung lag außerhalb vom schönen Städtchen Schwerin und wurde bisher noch nicht angegriffen. Auch hier war der militärische Alltag eintönig und die Verpflegung mit 400 Gramm Brot pro Tag zu wenig.

Ich meldete mich nach ca. 14 Tagen zur Marschkompanie. Erst kurz vor der Abstellung an die Front bekam ich von zuhause die grüne Karte der Bombengeschädigten. Was war geschehen?

Bei einem der letzten Fliegerangriffe auf Leipzig am 27.3.1945 gegen Nachmittag fiel eine große Luftmine in unseren Hof zwischen einen hohen Bahndamm und unser Haus. Der Luftdruck war so enorm groß, dass unser vierstöckiges Haus in sich zusammenbrach. Alle Leute, die im Kellergang standen, wurden verschüttet. Meine Mutter und eine Mieterin hatten Glück, dass sie im Luftschutzkeller saßen. Dieser war durch Mauerrundbögen wegen der Durchfahrt von Pferdegespannen (Hof → Straße) verstärkt worden.

Die Verschütteten riefen um Hilfe, aber keiner rettete sie. Durch Brand- und Phosphorbomben wurde auch noch der große Schuttberg des Hauses in Brand gesteckt. Fast alle Bewohner kamen grausam ums Leben. Sie verbrannten teilweise am lebendigen Leibe, soweit sie nicht durch das Material erschlagen wurden. Meine Mutter konnte sich mit wichtigen Papieren in einer Aktentasche nur durch den Durchbruch zum Nachbarhaus retten. Sie hat bis zu ihrem Tod den Angriff nicht überwunden. War das die Rache für Coventry?

Unsere Marschkompanie, bestehend aus ca. 50 Mann, wurde von einem Hauptmann der Infanterie, einem alten Haudegen mit allen Orden und Auszeichnungen, geführt. Er sollte nach Verwundung und Rückkehr zu seiner Einheit mit dem Ritterkreuz ausgezeichnet werden. Die Fahrt zur Front endete kurz vor der Stadt Schlüchtern. Bomben hatten den Bahnhof und sämtliche Gleise zerstört.

Es ging zu Fuß weiter. Immer nachts, bis zu 20 Kilometer, wegen der Tiefflieger. Unsere Bagage wurde mit einem LKW transportiert, der aber im Laufe der Zeit verloren ging. Wir kamen immer näher an die Front. Auf Schleichwegen im Niemandsland versuchten wir unsere Einheit zu finden. Unser Hauptmann wollte uns nicht an den General Model, genannt „Soldatenklau“, übergeben, welcher schnelle Stoßtrupps für die Infanterie zusammenstellte. Eines Tages entdeckte ein Kamerad an einem LKW unser Divisionszeichen, den Stier. Durch dieses Erkennungszeichen kamen wir zu unseren Einheiten.

Wir erkannten noch nicht, dass wir im Ruhrkessel bereits eingekreist waren. Das Chaos herrschte auf allen Straßen. Es ging nicht mehr vorwärts und rückwärts.

Die Straßen waren mit Panzern, Geschützen und zahlreichen Flüchtlingen verstopft. Darüber kreisten die englischen Jagdflieger und warfen ihre Bomben aus niedriger Höhe ab. Durch diese aussichtslose Lage kam der Befehl: Alle Waffen unbrauchbar machen und sich nach dem Osten durchschlagen. Mit einigen Kameraden machte ich mich auf den Weg nach einer Ortschaft, die nicht in der Nähe von Fernverkehrsstraßen lag. Die Bevölkerung hatte dort schon die Begrüßungsfahnen gehisst, nämlich Bettlaken in Weiß. Wir waren dort nicht gern gesehen. Polnische Fremdarbeiter grinsten uns bei unserer Ankunft hämisch an, denn sie wussten, dass für uns die letzte Glocke geschlagen hatte.

Ein ehemaliger Feldwebel, jetzt Bauer, nahm uns im Gesindehaus auf und ich war froh, dass ich meinen Brotbeutel mit kleinen Konserven voll gestopft hatte. Und hier endete mein Landser-Dasein.

VOM LANDSER ZUM POW

Frühmorgens polterte etwas die Treppe herauf und mit der Tür zugleich sprang ein GI (amerikanischer Soldat), die Waffe im Anschlag, ins Zimmer. Er brüllte: „Hands up, have you pistols or knives? Let’s go, let’s go!“. Es muss wohl für ihn ein lächerlicher Anblick gewesen sein, wie wir in Unterhosen verschlafen mit erhobenen Armen dastanden.

So begann meine Gefangenschaft zwischen Wipperfürth und Hückeswagen am 12.4.1945, wir waren Kriegsgefangene, so genannte PoWs (Prisoners of War).

Im Sammellager erlebten wir jungen Soldaten nochmals das Grauen des Krieges. In den letzten Kriegsminuten gab es noch Tote und Schwerverwundete. Ein junger Unteroffizier wurde mit verbundenen Augen in die Sammelstelle geführt. Er hatte sein Augenlicht verloren. Gott sei Dank war für uns der Krieg zu Ende! Nach einigen Stunden Aufenthalt ging es im Laufschritt zum Abtransport auf die LKWs. Die Militärpolizei trieb uns durch eine Gasse und brüllte dabei: „Kamerad schmeiß weg, Amerika alles neu“. Ihre Aufrufe wurden durch Schläge mit deutschen Spazierstöcken unterstützt. Ich aber behielt meinen Mantel und Brotbeutel. In den LKWs saßen schon grinsend farbige Soldaten, welche darauf warteten, uns ihre „Fahrkünste“ zu beweisen. Man transportierte uns auf den LKWs wie Heringe. Gott sei Dank hielten in den Kurven die Außenplanken.

Bei Gummersbach lud man uns auf einem Wiesenberg ab. Vier Jeeps besetzt von GIs bewachten uns im Karree. Nachts leuchteten die Scheinwerfer. Hier wurden wir zum ersten Mal gefilzt (untersucht). Angehörige der Waffen-SS, sichtbar durch das Blutgruppenkennzeichen am linken Oberarm, sonderte man aus. Auch die Uhren, die als Hilfskompasse definiert wurden, wechselten ihre Besitzer.

Sie wurden requiriert. Hinter mir knurrte ein Kamerad: „Die fressen wohl zuhause ihren eigenen Kitt von den Fenstern?“ - „What‘s the matter?“. Der GI hatte schon eine ganze Menge Uhren an den Unterarmen.

Nach ca. drei Tagen erfuhren wir, dass wir bei Sinzig in ein richtiges Kriegsgefangenenlager kommen sollten.

Oh, war die Enttäuschung groß! Von weitem sah man nur meterhohe Stacheldrahtzäune mit Wachtürmen. Von Zelten keine Spur! Durch den Aprilregen war der Boden von Sinzig stark aufgeweicht. Überall nur Schlamm. Ich und 6 weitere Kameraden von der Nachrichtenabteilung kamen in Cage (umzäuntes Viereck) 21. Was nun? Die Nacht brach herein und wir drängelten uns wie die Pferde auf der Koppel zusammen. So konnten wir uns gegenseitig etwas wärmen. Nach ca. drei Tagen hatten wir für diese Art der Übernachtung keine Kraft mehr. Als die ersten K-Rationen ausgeteilt wurden, benutzten wir die leeren starken Pappkartons als Unterlage auf dem Boden. Vorher wurde mit den Händen der Schlamm beseitigt. So schliefen wir in den nächsten Tagen Rücken an Rücken, zugedeckt mit einer Zeltplane und einem Mantel.

Die K- Rationen bestanden aus 200 Gramm Inhalt: Corned Beef, Kekse, hamm & eggs, Zigaretten, Lemon Pulver oder Bonbons. Es handelte sich dabei um die Verpflegung für die kämpfende amerikanische Truppe. Leider war die Zuteilung für uns sehr knapp. Nach vier Wochen bekamen wir unsere erste Scheibe Brot. Auch von Konserven aus ehemaligen Wehrmachtslagern wurden wir beglückt, nur konnten wir damit nichts anfangen, weil uns Öffner und Kochgelegenheit fehlten. Die Verpflegung war gleich Null. „Zum Leben zu wenig und zum Sterben zuviel!“.

Durch das schlechte Wetter gezwungen, buddelten wir uns in die Erde ein. So waren wir einigermaßen vor Kälte, Regen und Wind geschützt.

Unser Alltag bestand darin, über Essen zu reden, Läuse zu knacken oder stundenlang nach Wasser anzustehen. Das Wasser wurde aus dem Rhein gepumpt und mit Chlor versetzt. Einem Aufruf zur Folge konnten zumeist 16-jährige Jugendliche zusätzliche Bekleidung bekommen, weil sie empfindlicher gegen Kälte und Nässe waren. Ich hatte Glück und mir wurde eine russische Uniformjacke zugeteilt. Mit allgemeiner Heiterkeit begrüßten mich meine Kameraden als „Iwan“. Ich konnte dadurch anderen helfen, die weniger Bekleidung hatten als ich. Unser Cage war mit ca. 1000 Mann belegt. Die Einteilung der Menschenmassen erfolgte in Zehner-, Fünfziger- und Hundertergruppen. Es gab innerhalb des Lagers, vier Meter von jedem Stacheldraht entfernt, eine praktische Todeszone. Wer diese überschritt, wurde erschossen. Innerhalb unseres Cages gab es davon vier Fälle. Die armen Kerle wollten wahrscheinlich nur ein Tauschgeschäft (Orden gegen Zigaretten) abwickeln. Drei Tage bleiben sie zur Abschreckung liegen. Auch wer in den Doppelstacheldraht gelangte, wurde erbarmungslos erschossen. In einer Nacht schwoll mein Bein dermaßen an, dass ich kaum laufen konnte. Im neu errichteten Krankenzelt wurde ich erst abgewiesen. 39,5 °C Fieber war die Aufnahmebedingung. Der Sanitäter aber hatte Mitleid mit mir. So kam ich ins Zelt. Pro Tag gab es dort einen halben Liter Suppe. Mein Nachbar, nach dem Aussehen schon ein älterer Kamerad, schlief fast den ganzen Tag. Ca. 100 kleine Läuse tummelten sich auf seinem Mantel. Eines Nachts war er fort. Tot? Zurückgekommen bei meinen Kameraden beschlossen wir, uns auf verschiedene nützliche Aufgaben zu spezialisieren. Zum Beispiel Organisieren von wichtigen Dingen oder Melden zu Arbeitskommandos. Ich, der Jüngste, sollte mich im Cage umsehen, ob es noch etwas Essbares zu finden gab.

Dabei hatte ich Glück, denn ich entdeckte ganz am Ende unseres Cages eine Miete mit Futterrüben.

Die anderen Kameraden organisierten Holz und einen aus Aluminium gefertigten Kübel. So konnten wir ab und zu ein „fürstliches Mittagsmahl“ bereiten.

Jahrzehnte später erfuhr ich durch die Zeitung „Die Zeit“, dass General Eisenhower Hilfslieferungen (Zelte, Decken, Lebensmittel und Medikamente) vom Schweizerischen Roten Kreuz abgelehnt hatte.

Ein lautes Gedröhn schreckte uns auf, amerikanische Bomberstaffeln flogen ganz dicht über den Rhein in Richtung Köln, um wahrscheinlich ihre tödliche Last irgendwo abzuladen. Vielleicht waren es die letzten Angriffe auf unsere Städte Plauen und Chemnitz. Ist eine Entsorgung der Bomben auf eine andere Art und Weise zu teuer geworden?

Nach fast drei Monaten wurde unser Lager abgebaut. Wir freuten uns schon über unsere Entlassungen. Aber falsch gedacht. Später erfuhren wir, dass der größte Teil der Kriegsgefangenen an die Franzosen für Reparationsarbeiten (Bergwerk, Straßenbau und Landwirtschaft) übergeben wurde. Durch die Strapazen in amerikanischen Lagern auf deutschem Boden (Hunger, Krankheit usw.) waren die Gefangenen kaum arbeitsfähig. Es gab sehr viele Todesfälle. Auch die Übernahmen der Lager durch die Franzosen änderten an dieser Tatsache so gut wie nichts.

COME ON LET‘S GO

Ende Juni 1945 wurden wir in offene Kohlenwaggons der Deutschen Reichsbahn eingeladen und nach Frankreich transportiert. Unterwegs, bei Durchfahrten unter Brücken, bewarfen uns die Franzosen mit Steinen oder urinierten uns voll. Erst als ein amerikanischer Wachsoldat durch Steinwurf verletzt wurde, gaben die Wachsoldaten vor dem Durchfahren von Brücken Warnschüsse ab. Von da an hatten wir Ruhe vor weiteren Belästigungen.

Wir waren in Bolbec/Nordfrankreich angekommen. War es Genugtuung oder Erbarmen, als uns zahlreiche Einwohner, am Straßenrand stehend, so verdreckt, zerlumpt und unterernährt sahen?

Einige von denen forderten uns auf, zu fliehen. Durch Bombenangriffe auf französische Ortschaften, wo keine deutschen Soldaten mehr stationiert waren, gab es viele französische Opfer unter der Zivilbevölkerung.

Bevor wir in unser Cage 11 in Bolbec einziehen konnten, wurden wir entlaust und registriert. Man schätzte mich auf 50 Kilogramm. Ein weiterer Fortschritt war, dass wir in Erdzelten (in die Erde etwas eingelassene Zelte; mit 3 abwärts führenden Stufen zu begehen) untergebracht wurden. Die Tagesration bestand aus einer Scheibe Weißbrot und morgens und abends einem halben Liter Suppe.

Eine Tafel im Lager wies uns auf 24 Verbote hin. Jeden Tag machte unser amerikanischer Lagerkommandant (genannt „Let’s go“) Zeltappelle. Er roch dabei stark nach Alkohol. Jeder geringste Anlass, zum Beispiel Brotkrumen im Zelt oder Papier am Boden, führte zur Bestrafung. Eine häufige Lektion war „Stillgestanden auf dem Appellplatz“, auch bei starker Sonne.

Gleich neben unserem Cage befand sich das Werbebüro für die Französische Fremdenlegion. Ich wurde auch angesprochen: „Kamerad, komm zu uns. Du bist sofort frei und kannst überall hin.“. Was ich damals nicht wusste, unser Cage war zu 70 % mit ehemaligen Waffen- SS-Angehörigen belegt. Ein Gespräch zwischen zwei Insassen unseres Lagers auf der Latrine bestätigte die Annahme: Für Zigaretten und Schnaps haben sie freiwillig in einem Sonderkommando Partisanen im Osten erschossen. Eine Analyse in den 1970er Jahren ergab, dass ca. tausende deutsche Fremdenlegionäre während der Indochina-Kriege 1952 bis 1954 ihr Leben verloren hatte. Sie wurden auf dem Saigoner Friedhof beigesetzt.

Mit einem Sonderkommando von 30 Mann, meist Sanitätern, ging es von Bolbec aus in Richtung Süden.

Nach langer Fahrt kamen wir im Lager Paris-Villejuif an. Mit den Worten: „Wo kommt ihr denn her, wohl vom Strafbataillon 999 oder aus dem KZ?“ wurden wir begrüßt. Es wollte uns keiner glauben, dass wir aus dem Rheinwiesenlager Sinzig kamen. Nach dem Einkleiden mit den neuen Klamotten ging es in den nächsten Tagen zur Arbeit in das Hospital de la Petit Paris.

LEICHENSCHAU

Auf der Fahrt zum Hospital de la Petit Paris wurden wir öfters mit Pfiffen und lauten Rufen „Les Boches, allez partie Allemagne.“ konfrontiert. Manchmal kamen als Begleitmusik auch Steine geflogen. Durch die Hungerperiode arbeiteten meine inneren Organe fast gar nicht mehr. Durchfall und Magenkrämpfe waren die Folge. Bis zur Besserung hatte ich Innendienst. Die Kellerunterkunft war rein zu halten und Essen musste ausgeteilt werden. Das Hospital war damals schon modern eingerichtet. Große Gänge unter der Erde verbanden die einzelnen Häuser und Stationen. Durch eine Mixtur eines deutschen Kriegsgefangenen aus der amerikanischen Apotheke wurde mein Gesundheitszustand immer besser. Meine Laufbahn im Hospital begann als Springer. Später wurde ich Putze. Kein Staubkorn war vor mir sicher. So lernte ich das ganze Hospital kennen.

Besonders die Station 37 blieb bei mir in großer Erinnerung. Dort waren die amerikanischen Soldaten mit schweren Schussverletzungen durch Kriegseinwirkung untergebracht. Zwei Wärter bereiteten sich vor, die Patienten mit Zwangsjacken zu beruhigen. Eines Tages entdeckte ich, im Besenschrank versteckt, eine Frau im Offiziersrang Major. Sie war bei einem Autounfall schwer verletzt worden. Ich sollte sie aber den Wärtern nicht verraten.

In einem separaten Zimmer lag, ans Bett gefesselt, ein Pilot. Er erzählte mir, dass er mit seinem Segelflugzeug über Nijmegen abgeschossen wurde.

Seine Verletzung wäre nicht so schlimm. Er sagte, er täuschte sie nur vor, um eine gute Kriegsrente nach seiner Rückkehr zu bekommen. Bei einer Arbeit auf einer Station war ein Nachttisch mit vielen deutschen Uhren geschmückt.

Anschließend arbeitete ich als Ersatzmann für drei Wochen in der Pathologie, einem interessanten, aber auch gefährlichem Ort. Das Risiko, sich mit Leichengift zu infizieren, war ständig präsent. Mein Kamerad, ein Sanitätsunteroffizier, der hier schon lange tätig war, machte sogar die infizierten Instrumente sauber. Verrückt!

Ein amerikanischer Soldat wurde, infolge eines Handgemenges unter Beteiligung französischer Zivilisten, mit einem Herzdurchschuss und mehreren Einstichen in der Lunge eingeliefert. Der amerikanische Chefarzt, der die Obduktion durchführte, erklärte es uns. Der Ami wollte bestimmt nicht so einen Tod sterben. Leider ging der angenehme Anteil der Zeit der Gefangenschaft auch einmal zu Ende. Das amerikanische Lazarett wurde aufgelöst.

Abb. 4: Gefangenschaft Versailles, Kameraden 1946

TODAY NO SECOND

Über ein Durchgangslager kamen wir nach Versailles. Der dortige Motorpool (Autowerkstatt) wurde nach Wochen auch aufgelöst und wir kamen nach Vincennes bei Paris. Vincennes war das größte Fahrzeugdepot in Frankreich für die Rückführung von Kriegsmaterial aller Art (Panzer, Geschütze, LKWs usw.). Dort hatte ich schwere Arbeit zu leisten. Räder mussten gewechselt werden, wobei mindestens mit zwei Mann die schweren LKW-Räder auf die Bolzen gesteckt werden mussten.

Mein Bettnachbar hatte mehr Glück. Er wurde Leiter und Dolmetscher bei dem Küchenkommando. Ich bemühte mich mächtig, bei ihm arbeitsmäßig einzusteigen, was mir auch gelang.

Abb. 5: Gefangenschaft Versailles, Motorpool, 1946

Es gab in der amerikanischen Küche alles, was das Gefangenenherz begehrte. Man durfte sich nur nicht erwischen lassen. Die dortige Arbeit erwies sich als abwechslungsreich und angenehm. Gemüse putzen, Essenausgabe und alles, was zu einer Großküche dazugehört. Die Arbeitszeit war von 7.00 Uhr morgens bis 19.00 Uhr abends.

An der Abwaschküche geschah Folgendes: Zwei junge amerikanische Soldaten warfen bei der Rückgabe ihres Tabletts öfter den Rest ihres Essens dem Abnehmer an den Kopf. Unser Dolmetscher beschwerte sich beim amerikanischen Küchenchef. Darauf erfolgte ein Austausch

mit einem Militärpolizisten. Er war getarnt durch die entsprechende Küchenbekleidung. Bei der ersten Gelegenheit bekam auch er die Essensreste „zu kosten“. Ein Pfiff aus seiner Trillerpfeife und die beiden Übeltäter wurden der MP (Militärpolizei) zugeführt, aber wie!

Die Gummiknüppel hopsten auf und nieder, ergänzt durch Faustschläge und Fußtritte. Diese Art von Gerechtigkeit war für uns eine neue Erfahrung.

Manche Schikane kam aber auch von der amerikanischen Lagerverwaltung. Eines Tages wurden unsere schwer organisierten Bettenmatratzen verbrannt. Wir sollten auf den rohen Brettern schlafen. „Jetzt kommen sie!“ Gemeint waren unsere Lager-Amis, die unsere Matratzen verbrannt hatten. Wir erwarteten sie. Als Gegenmaßnahme kürzten wir bei der Essenausgabe so manche Ration der Betreffenden. Auf deren Nachfrage, um Nachschlag bittend, antworteten wir mit: „Today no second!“.

Ein weiterer Zwischenfall ereignete sich im Friseurzelt. Zwei junge GIs verlangten vom deutschen Friseur, er solle allen Gefangenen Glatze schneiden. Die dabei entstandene Rangelei führte zum Einsturz des Zeltes. Sofort waren alle Gefangenen auf den Beinen. Die Amis fürchteten das Schlimmste. Die Wachen wurden verstärkt Maschinengewehre auf die Wachtürme gebracht, aber die Lage beruhigte sich schnell. Am nächsten Morgen stand in verschiedenen französischen Zeitungen: „Aufstand der deutschen Kriegsgefangenen in Vincennes“.

WIEDERSEHEN

Am 30.8.1946 erkrankte ich an Gelbsucht und wurde in das PoW- Hospital in Villers-Hélon eingeliefert. Dort verblieb ich vom 5.9.1946 bis 15.10.1946. Die Entlassung aus der Kriegsgefangenschaft erfolgte anschließend von Attichy aus. Bei dieser wurden wir nochmals gründlich gefilzt und mein noch halb gefüllter Seesack schmolz bis auf das Rasierzeug zusammen. Alles Schikane! Die nächsten Tage ging es über Eisenach nach Leipzig. In der 11er-Kaserne (Olbricht) musste ich noch die vierwöchige Quarantäne absitzen. In Eisenach sahen wir erstmals russische Soldaten mit geklauten Fahrrädern auf dem Bahnsteig herumkurbeln.

Es gelang mir, meiner Mutter Nachricht zu geben, und eines Tages stand sie vor dem Kasernenzaun.

Mit Tränen in den Augen begrüßten wir uns. Sie war um viele Jahre gealtert.

Sie hat bis zu ihrem Tod den Bombenangriff nicht überwunden ...

Nachwort

Liebe Jugend!

Schon im Ersten Weltkrieg wurde die deutsche Jugend missbraucht. Ich erinnere nur an Langemark 1917. Der Krieg war schon verloren, da wurden 17-Jährige, noch halbe Kinder, gegen die französischen Bajonette gejagt. Die Generäle wurden nicht zur Verantwortung gezogen, nach dem Zweiten Weltkrieg entzogen sie sich wiederum ihrer Verantwortung. Im Gegenteil! Sie bekamen noch eine fette Rente in der Bundesrepublik.

Bereits 1945 ging die Aufrüstung wieder los. Im Jahre 2008 wurden 140 Leopard-Panzer nach Chile verkauft. Sind wir durch solche Geschäfte Export-Weltmeister geworden? Oder stellen wir „nur“ Panzerminen her? Fragen über Fragen.

Wie viele tote junge Menschen hat es bereits in Afghanistan gegeben? Wie viele werden noch dazukommen? Gibt es dort überhaupt Gefangene? Oder werden sie so entsorgt, wie es im Russisch-Afghanischen Krieg vorgekommen war? Gemäß einer Ausstrahlung eines seriösen Fernsehsenders berichtete ein britischer Verbindungsoffizier, dass er Augenzeuge bei einem Massaker an jungen sowjetischen Gefangenen war. Ihnen wurden die Bäuche aufgeschlitzt und sie mussten in der sengenden Sonne bis zu ihrem Sterben liegen. Der britische Offizier wollte die armen Jungs durch Kopfschuss erlösen, er durfte das aber nicht aus Gründen der Geheimhaltung. Die dort lebenden Bergvölker können sehr grausam sein. In den Bergen kann man eben nicht alle militärischen Kräfte einsetzen, was auch im Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien im Kampf gegen die Partisanen bestätigt wurde. Großbritannien und die Sowjetunion hatten das schon in ihrer jüngsten Geschichte zu spüren bekommen. Die dort lebenden Völker wollen so weiter leben wie bisher und lehnen wahrscheinlich eine westliche Demokratie ab. Auch entsteht so langsam der Eindruck, dass hier der Kampf zwischen Reichtum (Westen) und Armut (Osten) entsteht. Unsere neue militärische Eingreiftruppe soll ja nach Bedarf im Süden eingesetzt werden.

Der Vorschlag zur Einführung des EKs (Eisernes Kreuz) für Einsätze der Bundeswehr sollte auch gleich mit der Bestellung von Holzkreuzen gekoppelt werden. Nach meiner Statistik fielen auf jedes Eiserne Kreuz rund 17 Tote. Das ist das Ergebnis des durch Deutschland angezettelten Zweiten Weltkrieges, bei dem ca. 55,1 Millionen Menschen umkamen und ca. 3,3 Millionen Eiserne Kreuze vergeben wurden. 17 Tote pro Eisernes Kreuz liest sich beinahe wie eine Naturkonstante.

Daher appelliere ich nochmals an unsere jungen Menschen, werdet politischer! Lasst Euch nicht durch die Sportbegeisterung auf den Fußballplätzen das Gehirn vernebeln, oder durch irgendwelche, unwissenschaftlichen Ideen oder Doktrinen verführen. Schon mit 18 Jahren habe ich den furchtbaren Krieg kennen gelernt. Wenn ich immer daran denke, dass meine älteren Schulkameraden, mit denen ich öfters Fußball gespielt habe, nur noch als Gebeine in ganz Europa verstreut in der Erde liegen, oder sinnlos als U-Boot-Fahrer ertrinken mussten, werde ich traurig und

wütend zugleich. Selbst mein Jahrgang 1926 war davon betroffen. Nur die Hälfte überlebte diesen furchtbaren Krieg. Viele wurden noch kurz vor Kriegsende 1945 im Oderbruch oder in Berlin sinnlos verheizt.

Das Resultat vom Krieg ist der Tod. Hier einige Zahlen von deutschen Soldaten zur Erinnerung [Quelle: Volksbund Kriegsgräberfürsorge]:

- Deutsche Soldaten in Russland: 2,200 Millionen

- Deutsche Soldaten in Deutschland: 1,200 Millionen

- Deutsche Soldaten in Polen: 0,468 Millionen

- Deutsche Soldaten in der Ukraine: 0,400 Millionen

- Deutsche Soldaten in Frankreich: 0,240 Millionen

- Deutsche Soldaten in Weißrussland: 0,150 Millionen

- Deutsche Soldaten in Italien: 0,107 Millionen

- Deutsche Soldaten in Lettland: 0,100 Millionen

Ich habe stets das Gefühl, dass der Mensch von seinem Wesen her Negatives verdrängen und vergessen will und letztendlich auch einmal vergessen muss! Irgendwann muss Versöhnung die Konfrontation ablösen. Irgendwann muss man wieder nach vorn schauen können. Ich denke, dass mir dies letztendlich durch die Niederschrift meiner Erinnerungen gelungen ist.

Helmut Crottendorfer, Leipzig im Februar 2010